专家称内地基础教育在教材内容上政治渗透很深

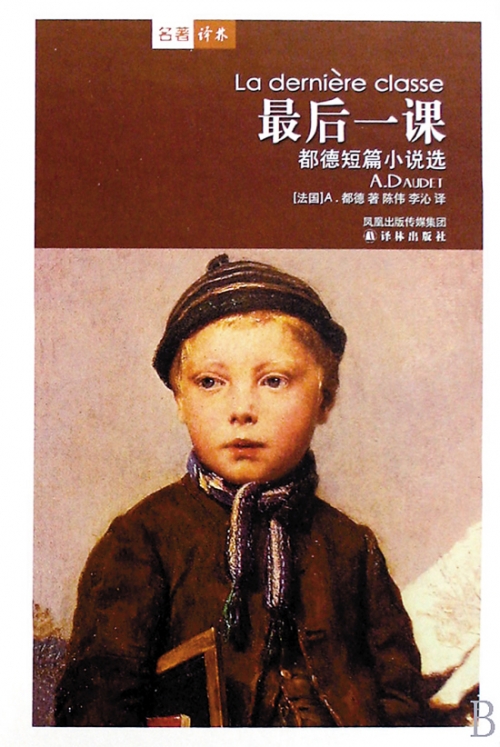

都德的《最后一课》常被看作是表现法国人爱国主义精神的文章

羊城晚报记者 陈晓璇 实习生 卜海霞

中学语文课文《最后一课》,以爱国主义的伟大形象印刻在人们的脑海中。不过,最近这篇课文却被网友指称为“与史实不符”。

这么“遥远”的一件事,都引发了大量中国网民对“语文教材真实性”的激辩。有网友称:“课本的谎言,实在太多了,我们从小就这么被骗过来的!”谈及语文教材的真实性,不少人都很无奈。翻开中小学语文课本,类似的课文比比皆是,学生被感动的同时却被欺骗着。

《最后一课》是爱国谎言?

在网络上,有网友称十九世纪法国作家都德的《最后一课》“与史实不符”,引起了热烈的讨论。

羊城晚报记者就此采访了多位广州市中学语文老师。

“在上课时,我会跟学生讲清楚这是一篇小说,作为文学作品可以虚构,不排除作者为了写作目的对文章进行加工。”广州市七中语文老师弓廷红说,毕竟语文课不是历史课,应该单纯从课文文本入手,从文学角度去分析,史实让有兴趣的学生去深究。

“这是鸡蛋里挑骨头,哗众取宠!”有广州重点中学语文老师对此很不屑,“语文课文在于让学生掌握语言和写作技巧,引起学生的情感体验和共鸣,达到这样的效果就够了,何必去追究阿尔萨斯小镇到底是德国的还是法国的呢?我相信很多人都不会太在意。”

采访中多位语文老师坦言:教《最后一课》备课时完全没有考虑到该课文的史实问题,语文课不是历史课,况且这是一篇小说,不必求证,也无法求证。

语文书也要“排毒”?

早在2009年,浙江的郭初阳、蔡朝阳等三位语文老师发起了给语文课文“找茬”的行动,他们经过详尽的调查出具了一份“化验报告”,得出的结论是小学语文教科书“有毒”。据调查,当下小学语文课文的通病是:内容随意“改编”、事实模棱两可和杜撰“名人故事”。

比如,小学二年级课文《爱迪生救妈妈》,课文讲爱迪生小时候用反光镜提供“照明”帮助医生为母亲实施阑尾炎手术。经考究得知,医学史上关于阑尾炎手术的最早论述是在1886年,而爱迪生生于1847年。也就是说,爱迪生7岁时,还没有阑尾炎手术。

与此相类似的还有,“达芬奇画蛋”、“贺龙同志草帽计”、“陈毅探母”等经典故事,研究者经过细心地探究,发现都不同程度有违反史实的嫌疑。比如达·芬奇从来就没有画过鸡蛋;陈毅回家探母洗衣服的时间居然差出十年来。可是这些还在如今的教材中供小学生学习。

不过,这些荒诞不经的笑话,却被不少人理解为“善意的谎言”。广东第二师范学院中文系副主任桑志军表示,不少课文有杜撰的痕迹,但其历史的真实性不可考究,不能用解读历史的眼光来解读语文。“文学不可能跟镜子一样反映现实,重在老师引导学生进行解读”。

广州市七中语文老师邵长思也认为,小说创作要尊重历史,但有时为了表现主题,会有善意的谎言,讲清楚后让学生自己去评判。假如不是原则性错误不必较真,除非是故意歪曲史实,恶意篡改历史。如果作者是为了表达自己的思想,那是可以理解的,否则文学创作就会变成“史记”。

然而,坚持需要给语文课本“排毒”的郭初阳老师表示,这些课文有赞美母亲的、提倡发明的、歌颂伟人的,却极少富有童趣、符合少年儿童心理特点,有的价值观陈旧,用美德“绑架”孩子,已经不能让时下的孩子们信服。“或许这些故事的本意是好的,但孩子们不需要善意的谎言”。

善与美的课文不需真?

羊城晚报记者采访中发现,对于语文教材违背史实的现象,教育界持两种截然不同的观点,一线教学老师大多不太较真,但学术研究者却痛心疾首。

有语文老师认为,语文坚持的原则应该是“善”和“美”,没有“真”。北京师范大学教育学原理博士王涛说,语文教学其主要任务不在于传授而在于体验。对于学生甚至教师而言,不能苛求其辨别文中的真与假。“语文课文是属于文学类性质还是纪实性新闻?写历史的和写课文的或许就是一类人甚至就是同一批人,如果真是同一批人,那么连历史也会不可信的”。

好资讯

相关推荐

最近评论

滚动资讯

热点资讯

- 上海地铁10号线列车追尾 现场血

【新民网·独家报道】上海地铁运营信息,9月27日14时许,上海地铁10号线因设备故障,...

- 江苏选美冠军被强奸杀害 检方建

江苏选美冠军被强奸杀害 检方建议判死刑 高淳荷花仙子遇害案 法庭中央,两个被控抢劫...

- 撼!撼!撼!湖北武汉17中"教室

湖北武汉17中教室门图片曝光,现在的90后为何如此疯狂? 近日,网上惊曝不雅事件,并...

- 中国成功发射天宫一号 空间交会

中国“长征二号F”T1运载火箭在酒泉卫星发射中心载人航天发射场准时点火起飞,将全新...

- 淘宝改革,此举为了谁?

淘宝商城改革 淘宝商城商铺 淘宝商城小卖家围攻大卖家事件追踪 近日,淘宝商城提高准...

- 全国保障房开工986万套 北京等15

住建部昨天(10日)公布了今年1至9月全国城镇保障性安居工程建设进度。截至9月底,全...

闲来吧

闲来吧 娱乐视界

娱乐视界 生活社区

生活社区 情感驿站

情感驿站 网民生活

网民生活 旅游圈子

旅游圈子